Medical診療内容

Medical診療内容

First visit flow初診の流れ

-

- STEP01

-

問診票記入

初診のときは、予約時間に余裕を持ってお越しください。

事前に電話連絡をいただけると助かります。

-

- STEP02

-

症状を伺います

治療を行う前に、カウンセリングによる十分な説明を行います。

症状の原因や、口腔内の状況についてご説明いたします。

-

- STEP03

-

口腔内診察

初診のときは症状を取る治療が中心になります。

場合によっては、痛みをとる治療にとどめるなど、応急処置のみ行って終了することもあります。

-

- STEP04

-

レントゲン撮影

目では見えない歯の状態、歯の形などを診る為、必要に応じて別室での歯の全体のレントゲン撮影をさせていただきます。

-

- STEP05

-

口腔内写真撮影

レントゲン撮影後は、口腔内の確認のため撮影をいたします。

-

- STEP06

-

口腔内の説明

どのように治療を進めていくのかを、レントゲンや写真を使用しながらご説明いたします。

-

- STEP07

-

治療開始

Tooth decay treatment虫歯治療

虫歯(むし歯)とは

ミュータンス菌などのむし歯病原菌が口の中の糖を利用して「酸」を作り、その酸によって歯の表面が溶かされる病気です。虫歯は自然治癒で元の歯の状態に戻ることはありません。そのため、むし歯病原菌に侵された部分を取り除いたり、溶けた部分を詰めたり、かぶせ物をしたりして治療します。

麻酔の注射の前に表面麻酔を塗布して、麻酔液をゆっくりと注入したり、細い麻酔針を使用するなど、なるべく痛みの少ない治療を心がけています。

むし歯の段階(C1~C4)により治療法が異なります。

虫歯治療について

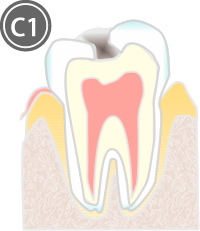

C1:エナメル質内の虫歯

歯の表面のエナメル質が溶け始めた段階の虫歯です。

痛みがなく、ついつい放っておきがちです。

虫歯の部分だけを削除して、合成樹脂(レジン)を充填します。

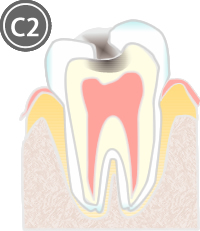

C2:象牙質に達した虫歯

虫歯がエナメル質の内側の象牙質に達したものです。象牙質はエナメル質により軟らかい組織なので、むし歯の進みかたが速くなります。

C1 と同様に合成樹脂(レジン)を充填するか、範囲が大きい場合は削ったあとに歯型を取り、金属やセラミックの詰め物(インレー)を作り、欠損部を修復します。

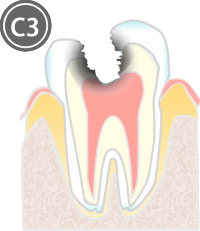

C3:歯髄(神経)に達した虫歯

虫歯が象牙質の内側の歯髄に達したものです。この段階では、歯髄に細菌が進入し激しい痛みを伴うことがあります。

歯髄の炎症が重度な場合は、歯髄組織を除去したあとで、根管内を消毒し、シーリング材を用いて充填します。

また、歯髄が死んでしまった歯はもろくなりますので、クラウンなどの被せ物をします。

症例によっては、特殊な抗生物質を用いて歯髄を保存する処置を行う場合もあります。

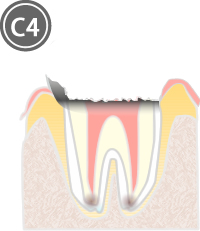

C4:歯質が失われた虫歯

歯冠が溶けて無くなり、根の部分だけが残っている状態です。

C3の場合と同様に治療し被せ物をするか、やむを得ない場合は残った歯根部を抜歯します。

抜歯した部分は傷が治った後に、ブリッジ・部分入れ歯・インプラントなどの方法で補うことになります。

Periodontal disease treatment歯周病治療

歯周病とは

歯周組織が歯垢(プラーク)に含まれている歯周病菌に感染し、歯茎が腫れたり、出血したり、最終的には歯周組織が破壊されて歯が抜けてしまう病気です。

歯肉炎、歯周炎とも呼ばれています。日本の成人の約80%が歯周病にかかっていると言われています。

歯垢(プラーク)は時間が経つと歯磨きでは取り除くことができない歯石になります。

歯石自体は歯周病の原因ではありませんが、歯みがきでは除去できないため、周囲のプラークの除去を困難にします。

歯周病治療の流れ

- 口腔内の検査 カウンセリング

- プラークの除去

- 外科的処置

- メンテナンス

歯周ポケット診査、レントゲン撮影、口腔内写真撮影を行います。歯周病の原因は1人1人異なりますので、治療していく前に検査を行い、1人1人に適した治療を行っていきます。

歯周病の原因は歯垢(プラーク)なので、プラークを除去し付きにくくすることが治療の基本となります。歯科衛生士による歯みがき指導や歯間ブラシ、デンタルフロスなどで改善をはかります。

簡単に落とせる歯石やプラークを落していき、検査にて改善を確認します。軽度の歯周炎の方はここまでで治療が完了します。

中等度~重度の歯周炎の場合、歯石が深くまであるため取りきれません。

このような場合は外科的な治療が必要となります。

麻酔をしてから歯肉の切開をし、歯と歯肉の間に溜まっていた歯石や歯垢(プラーク)除去します。

口の中の細菌を完全になくすことは難しく、歯周病は再発し易いので、治療完了後も定期的なメンテナンスが必要となります。

再発防止には患者さん自身による歯垢(プラーク)のコントロールだけでなく、定期的に歯科医師や歯科衛生士による検診や治療を受け、歯をメンテナンスすることが重要です。

Preventive dentistry予防歯科

予防歯科では、むし歯や歯周病になってから治療するのではなく、それらの病気を予防するための治療を行います。

病気になってから治療をしたとしても、失ってしまった歯や歯ぐきは元には戻りません。

だからこそ、しっかり予防していくことが大切なのです。

PMTC

PMTCとはProfessional Mechanical Tooth Cleaningの略で、訳すと「専門家による機械を使った歯の清掃」という意味になります。

様々な専用機器を使用して、虫歯や歯周病の最大の原因である「バイオフィルム(歯の表面についた細菌のかたまり)」や歯垢・歯石を除去していきます。あくまで歯のクリーニングなので、ドリルなどで歯を削ることはありません。

普段の歯磨きでは除去できない汚れが取れますので、爽快感を味わうことができます。バイオフィルムは約3ヶ月で再生されると言われていますので、定期的なPMTCをお勧めしています。

フッ素塗布

医院で歯に高濃度のフッ素を塗布します。

フッ素を定期的に歯の表面に塗布する事で、むし歯になりにくい歯を育てていきます。

十分な効果を得るためには、年に3~4回のフッ素塗布を行うことが理想です。

フッ素の3つの効果

- 歯質の強化する

- 再石灰化作用を助ける

- 虫歯原因菌の活動を抑える

歯のエナメル質を硬くすることで、虫歯の原因菌が作り出す酸に強い歯を作っていきます。

酸で溶けてしまった虫歯になりかけた部分をもとに戻す、唾液の再石灰化作用を助けます。

虫歯の原因菌の活動を抑えて、歯を溶かす酸が作り出される量を抑制することができます。

家庭でできる予防

毎日のブラッシングをしっかりと行えば、虫歯や歯周病の発生率を下げることができます。

ただし、歯ブラシだけでは歯間の汚れを取ることが難しいので、歯間ブラシやデンタルフロスを使ってしっかりと汚れを除去することが理想です。

ご希望があれば、正しいブラッシング方法の指導も行っております。

Pediatric dentistry小児歯科

お子様の歯を守るための小児歯科

小児歯科では、赤ちゃんが生まれてから永久歯が生え揃うまでの、口腔内の治療や予防を行います。

むし歯や外傷の治療だけでなく、歯磨き指導・食事指導やフッ素塗布も行っています。

乳歯のむし歯でも「そのうち永久歯に生え変わるから」と治療しないでいると、永久歯に悪い影響を及ぼすことがありますので、放置せずに治療を受けるようにしてください。

乳歯の時期は、おやつや甘い飲み物の与え方、歯磨きの方法などに問題があると非常にむし歯になりやすいので、お母様お父様にも虫歯予防に関心を持って頂きたいと考えております。

また、問題の早期発見のため、幼稚園や学校での集団検診だけでなく、4ヶ月に1度は歯科医院で定期健診を受けて頂くことをお勧め致します。

なぜ乳歯はむし歯になりやすいのか?

- 乳歯は永久歯と比べると、エナメル質・象牙質が半分程度の厚さしかないため

- 哺乳瓶やお菓子を与えることが多いと、口の中に糖がある状態が長くなるため

- 乳歯は歯と歯の間にものがはさまりやすいため

- 乳歯は歯列がでこぼこしていて、うまく歯磨きしにくいため

むし歯の予防処置

当院では以下の予防処置も行っています。

| フッ素の塗布 | フッ素には歯の質を強くしたり、むし歯菌の働きを抑える効果があります。 フッ素を定期的に歯の表面に塗布する事で、むし歯になりにくい歯を育てていきます。 |

|---|---|

| シーラント処置 | 歯には複雑で細かい溝があり、特に奥歯は歯みがきをしても汚れを完全に取り除くのが困難です。 そこで、溝の中にむし歯菌が入り込まないように、溝の部分をプラスチックで塞いで虫歯予防をします。 |

痛くない治療を心がけています

小児歯科ではお子様になるべく痛い思いをさせないことが重要と考えています。

お子様が歯の治療で痛い経験をすると生涯「歯医者嫌い」になってしまい、大人になってからも、歯や口に問題が起きた時に重症化するまで放置するようになってしまうからです。

Esthetic dentistry審美歯科

通常の歯科治療よりもより見た目の改善を重視される患者さまにお勧めするのが審美歯科治療です。

当院ではこんなご希望の患者さまが来院されています。

来院される患者さまのご希望

- 何年か前に詰めた銀歯を白くしたい

- 歯と歯ぐきの間の黒い部分をキレイにしたい

- 前歯の形や色、向きが気になる

- 全体的に歯を白くしたい

- 1本だけ色の違う歯が気になる

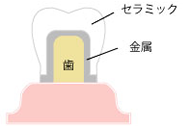

被せ物の材質の比較

見た目の改善を重視する審美歯科では、「セラミック」による詰め物、被せ物が主流となっています。保険適用の材質よりも天然の歯に近い色を出すことが可能です。

セラミックの被せ物には、大きく2つのタイプがあります。

| 項目 | メタルボンド | ジルコニアオールセラミックス |

|---|---|---|

| イメージ |  |

|

| 材料 | 専用金属にセラミックを焼き付けたもの | すべてセラミック |

| 色 | 白さが天然歯に近い | 白さ・透明感が天然歯に近い |

| 強度 | 強度にすぐれている | 金属と同レベルの強度 |

| 耐久性 | 磨耗しにくく耐久性に優れている | 磨耗しにくく耐久性に優れている |

| その他 | 金属の裏打ちのためオールセラミックに比べると透明感がでにくい | 生体親和性が高く歯肉との調和に優れている 金属アレルギーのリスクが無い |

Whiteningホワイトニング

ホワイトニング剤を塗布することで、歯の表面の黄ばみ色素を分解して歯を漂白していきます。

歯科医院で行うオフィスホワイトニングと、家で行うホームホワイトニング、オフィスとホームを両方行うデュアルホワイトニングなどの方法があります。

ホームホワイトニング

患者さん専用のマウスピースを製作し、患者さん自身がマウスピースの中にホワイトニングジェルを入れて、家で毎日一定時間装着して漂白する方法です。

オフィスホワイトニング

歯科医院にて漂白を行う方法です。歯の表面に高濃度の薬液を塗布し、光を照射することにより、歯の着色成分を変化させることで黄ばみを改善する方法です。

Orthodontics矯正歯科

叢生・乱ぐい歯・八重歯

叢生(そうせい)とは

顎に歯が並びきることができず、歯が歯列から飛び出してしまったり、重なり合っている状態のことです。八重歯などもその症状の一つです。

歯ブラシが届きにくいため、歯周病や虫歯などの原因になることも多いので早期に改善する必要があります。

治療法としては、歯列を広げたり、必要であれば抜歯をして歯が並ぶことが出来るだけのスペースを確保した上で矯正を行います。

上顎前突(出っ歯)

上顎前突とは

上顎が下顎よりも前方に出ている状態のことで、出っ歯とも言われます。唇が閉じにくいため歯肉が乾燥するので、歯周病の原因になることがあります。

治療法としては、一般的に上顎の奥歯を抜いて前歯を後ろに移動するスペースを確保します。

下顎前突(受け口)

下顎前突とは

下顎が上顎よりも前方に出ている状態のことで、受け口とも言われます。前歯でうまく食べ物を噛むことができず、消化不良の原因となります。

治療法としては、下顎の奥歯を抜歯したり、矯正で歯の角度を戻したりします。

開咬(オープンバイト)

前歯が噛み合わない状態のことを開咬(かいこう)といいます。奥歯は噛んでいても、前歯付近は噛みあわず隙間が空いている状態です。

前歯で食べ物を噛み切ることができなかったり、奥歯に過剰な負担がかかったり、話すときにも息がもれて正しく発音しにくいことがあります。

開咬を治療するためには一般的に矯正を行いますが、抜歯をしなければならない場合もあります。